山田浅右衛門使用刀 法要と奉納演武

令和七年六月十四日、千住回向院と延命寺にて、およそ140年前の明治中頃、

九代目山田浅右衛門 吉顕が奉納したと思われる刀の研ぎ直しを記念して、

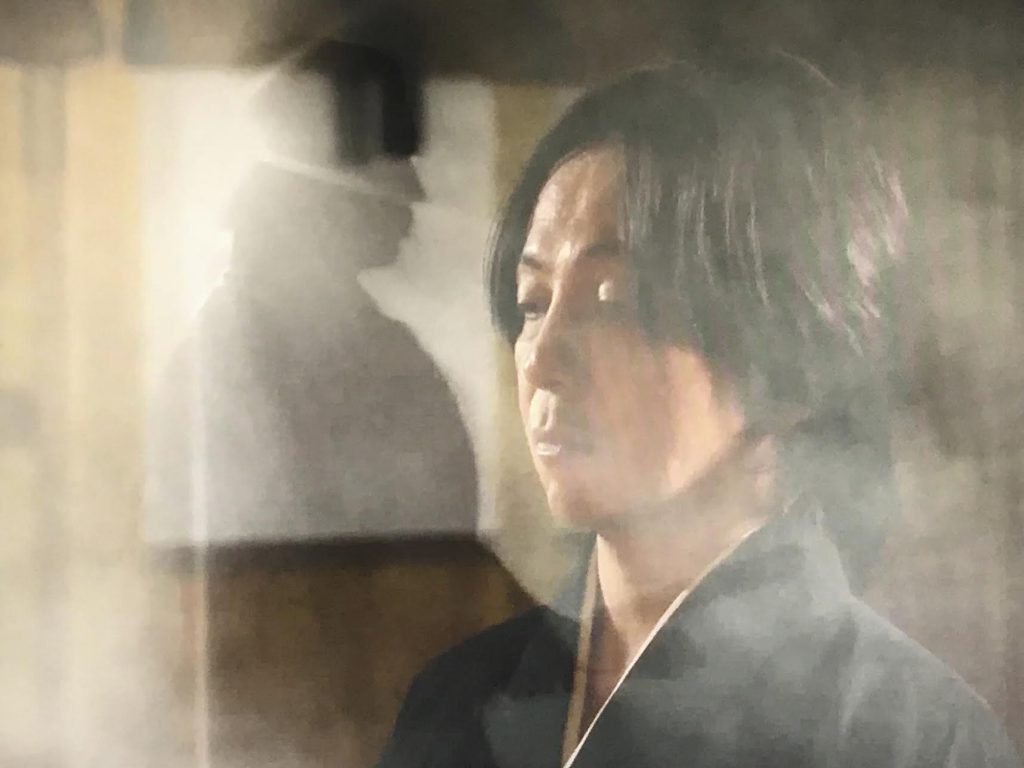

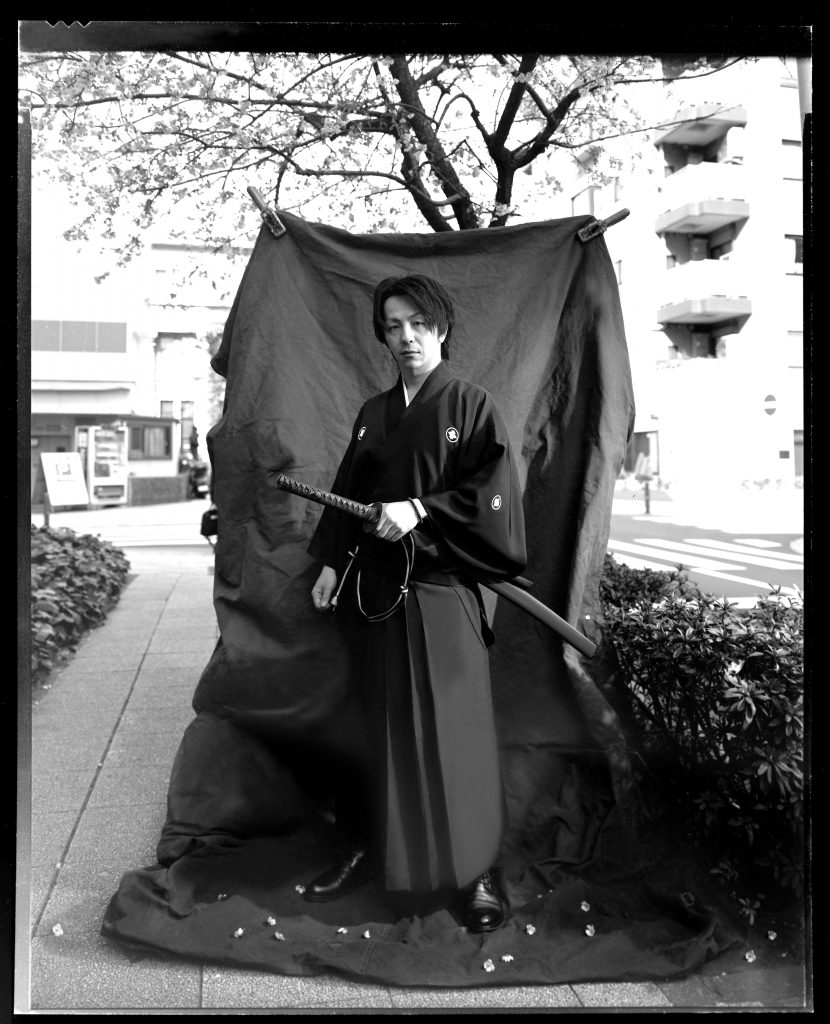

回向院住職による法要と、日本武徳院師範・剣士の黒澤龍雲が奉納演武を千住回向院と延命寺にて執り行いました。

法要と奉納演武にいたる経緯は、一昨年のある日、私は回向院に浅右衛門の刀があるはずだから行ってみようと、ふと思い立ちました。

ご住職は、面識もなく、紹介もない私に、いきなり「ここに山田浅右衛門の刀が奉納されているはずだが、今はどうなっていますか」と不躾に問われ、さぞや面食らったことだろうと思います。

それでも、ご親切に普段は公開されていない刀を出していただきました。

鞘を払ってみると、錆などが発生し、あまり良い状態とは言えませんでした。

この状態で放っておくと、さらに錆が進行し、刀が朽ちていきますので、早急に研ぎ直し、錆びた刀が入っていた白鞘も新調してほしいとお願いいたしました。

住職は快く承諾してくださいました。

その上で、刀が研ぎ上がり、また寺に納まる時には、ぜひ法要を執り行い、奉納演武をさせてくださいと約束をいたしました。

その約束を果たしたのが、今回の回向院での法要および奉納演武でした。

山田浅右衛門が奉納した刀は無銘ですが生茎(うぶなかご)で、刀身は約2尺8寸、反りの美しい格調高いもので、

このたび日本美術刀剣保存協会の鑑定に出したところ、「太刀 古波平(こなみのひら)」の鑑定がつきました。

また、この刀には玄洋社総帥 頭山満の筆による「山田浅右衛門使用刀」との箱書きがある刀箱が共に納められております。

頭山満は昭和の初めころ、「小塚原烈士遺墳再建会」の発起人代表として、深く回向院に関わっているので、

おそらくその時期に箱書きした可能性が高いと思われますが、しかし頭山満の書体としては、もっと若い頃ではないかという意見もあるので、断定は避けたいと考えます。

江戸時代後期から幕末にかけての回向院は、刑場も含めるとおよそ7227坪の広さがあり、これは東京ドームの約半分に相当します。

いま延命寺がある場所の側が刑場で、試し斬りもそちらで行われていました。

天保年間から弘化のころ、回向院の住職をつとめていた川口厳孝によれば、

普通一年間に運び込まれる死体は千から二千だったが、弘化の頃は、二千を数百もオーバーしていたとのことで、

ということは、川口厳孝の手で回向院に葬られた死囚は5、6万人は下らなかった計算になります。

天保元年は1830年、弘化年間は1848年までですので、その18年間で5~6万人を下らないということです。

千住に刑場があった期間を通して何人が埋葬されたか、明らかな数字は不明ですが、川口厳孝の証言から推測して、少なく見積もっても20万人以上はいたであろうと思われます。

その中には、吉田松陰、橋本左内、頼三樹三郎など、幕末の志士達も含まれます。

また維新後にも新政府転覆をはかった雲井龍雄や、あるいは「夜嵐お絹」「高橋お伝」といった、当時世間を騒がせ、悪女と呼ばれた人たちも回向院にまつられています。

このたびの千住 回向院と延命寺での奉納演武は、山田浅右衛門が遺した刀を媒介として、明治中葉以来、実に140年もの時を越え、跡継ぎのいなくなった山田浅右衛門一族の菩提を弔い、同時に、ここ回向院に葬られた20万人以上とも言われる人々の霊魂に、心からの供養の誠を捧げるものでした。

この機会を与えてくださった回向院、延命寺の 水野住職に心から感謝いたします。

令和7年6月佛祥日