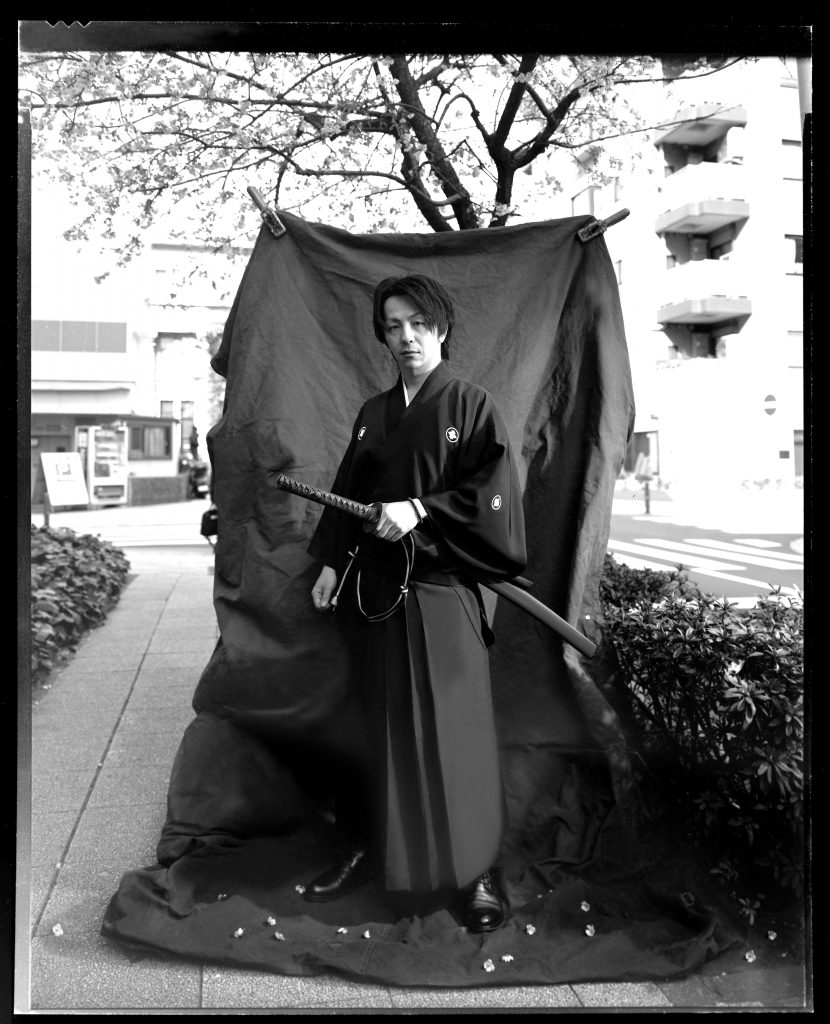

「もののふの会」で講義と演武

令和七年八月十七日、現役教職員有志の会「もののふの会」における実践講座として、「日本刀×武士道禅」を開催いたしました。

本講座では、まず顧問である船戸正義先生のご指導のもと、武士道禅を体験いただきました。続いて、同じく顧問を務める私から、武士道について簡単な講義を行ないました。

その後、戸山流の型演武、試斬演武を披露し、参加者の皆さまには真剣を手に取って鑑賞していただきました。さらに希望者には、木刀を用いて新聞紙を斬る体験にも挑戦していただきました。

今回のテーマは「日本刀のない武士道は存在しない」というものです。

戦いの主力となる武器は、時代とともに弓、槍、鉄砲、大砲へと移り変わっていきました。

しかし、その変化の中にあっても、刀は常に武士の腰にあり、最後の局面では身を守り、敵を斬るために使われてきました。

だからこそ刀は「武士の魂」と呼ばれ、単なる武器を超えて、ある種の霊性を帯びた存在となったのです。

その精神性は、現代に生きる私たちにもある程度理解されているように思われます。

ただし、その理解は往々にして漠然としたイメージにとどまってはいないでしょうか。

実際に刀を持ったこともないのに、「武士の魂」とは何かを心の底から理解できるのか。私はそこに強い疑問を抱いています。

やはり本物を自分の目で見て、実際に手に取り、身体に近づけてこそ、心の中に揺るぎない実感が生まれます。

その瞬間、歴史の流れや、刀に関わった人々の想いや気配が一気に色を帯びて迫り、自己と対象が一つになる感覚が生じるのです。

そのため今回の講義では、まず刀がどのように使われ、実際にどう斬れるのかをご覧いただき、そのうえで真剣を手に取り、その重みや輝きを体感していただきたいと考えました。

そうした体験を通じて、ぼんやりした観念から脱し、祖先が大切に受け継いできた価値観の核心に、皆さん一人ひとりが触れられることを願って望みました。

そのうえで、実際に刀を振るということが、どの程度難しいのかも体験していただきたいと考えました。

振る瞬間に「氣」をどこに置くのかによって、刀の動きはまるで変わります。

さらに、斬った直後に刀が床を叩かぬよう、きちんと止めることの難しさも、実際にやってみなければ理解できません。

そこで今回は、まず木刀を用いて新聞紙を斬る体験を行っていただきました。

体験者のなかで、何人かは一回で斬れず、さらに全員が床を叩きました。

それを見て私は以前、ドクター中松氏とお話しした際のことを思い出しました。

氏は「エネルギーの原則からすれば、刀は一度ごとに止めるよりも、回転させながら次々と斬ったほうが効率的ではないか」と述べられました。

そこで私は、「確かに刀を回転させて連続して斬る技も存在します。しかし武道の基本は、一刀ごとにぴたりと止めることにあります。真に一刀両断するとは、斬った直後に刀を静止させ、その刃先が微動だにしないところにこそ要諦があるのです」と申し上げました。

すると氏は「なるほど、そうなのか」と感心しておられたました。

そのくらい、斬った直後に刀を静止することは難しく、だからこそ、そこに胆があることを学んでもらえればと思います。

今後も、このような講義の機会を一層増やしていきたいと考えております。

教育が変わらなければ、日本は決して変わりません。志ある教職者が増え、その方々が「日本刀とは何か」「武士道とは何か」を実際に体感し、それを教育の現場に活かしてくだされば、日本は必ず良き方向へ進むと信じています。

この文章を読んで少しでも興味を持たれた方は、ぜひ「もののふの会」の活動にご参加ください。道場見学の機会も設けておりますので、以下よりお申し込みいただければ幸いです。